東海道五十三次、宿場町のひとつ原宿。その原にある庭園の物語。

沼津、原地区で長く愛される歴史ある庭園へ。

芍薬

牡丹

ミツガシワ

蓮・水蓮

椿

シジュウカラの卵

沼津市在中 日々の写真を撮っています。

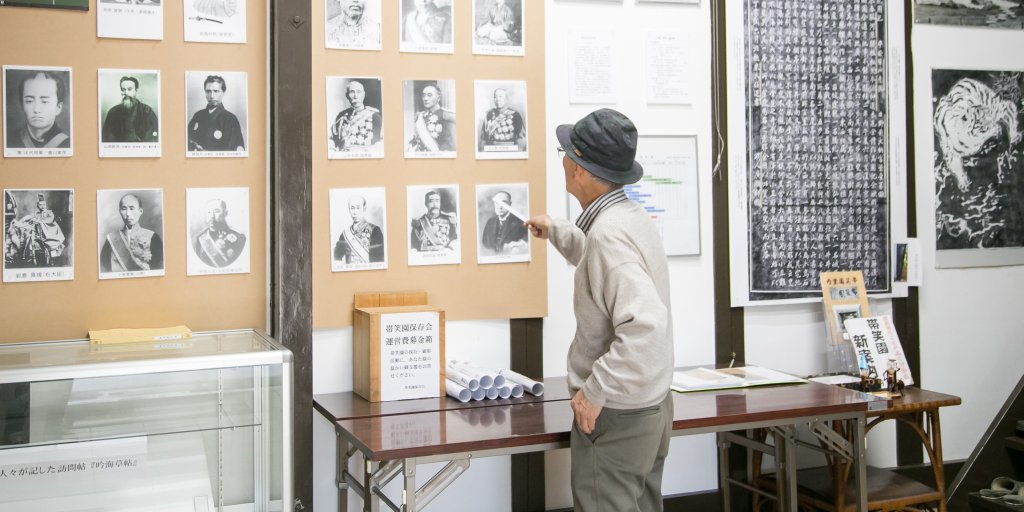

現御当主の植松さん!

お散歩しながらのご案内ありがとうございました。

花の話に、絵の話。話始めるといくら時間があっても足りない!

と、楽しい時間をありがとうございました。

蓮の花が咲く頃にまた伺います。