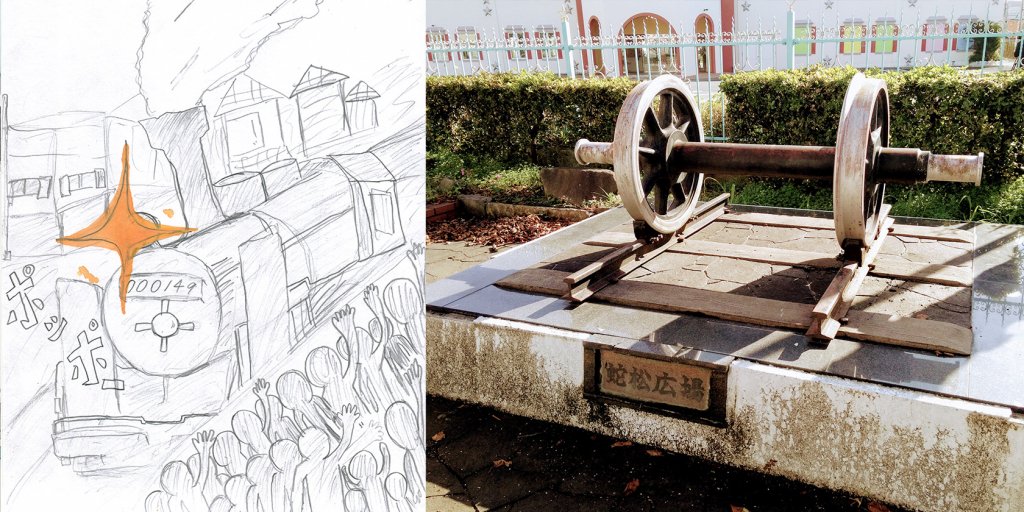

当時の想像図と蛇松広場の車輪

今は蛇松緑道として市民のいこいの場となっています。

のどかな田んぼの中を走っていた頃を想像して

蛇松って?想像してみた

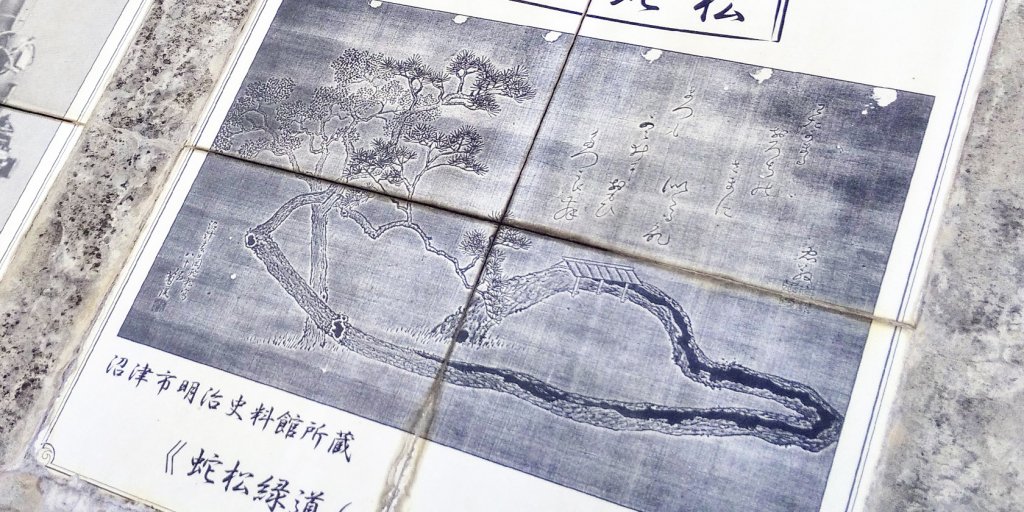

当時の蛇松の絵が明治史料館に所蔵されているそうです。

こんな感じで蛇松があったのかな?

蛇松緑道交差点…蛇松線(沼津港線)は踏切が21ヶ所もあったそうです。

蛇松線を横切る、旧国一通り(静岡県道380号富士清水線)

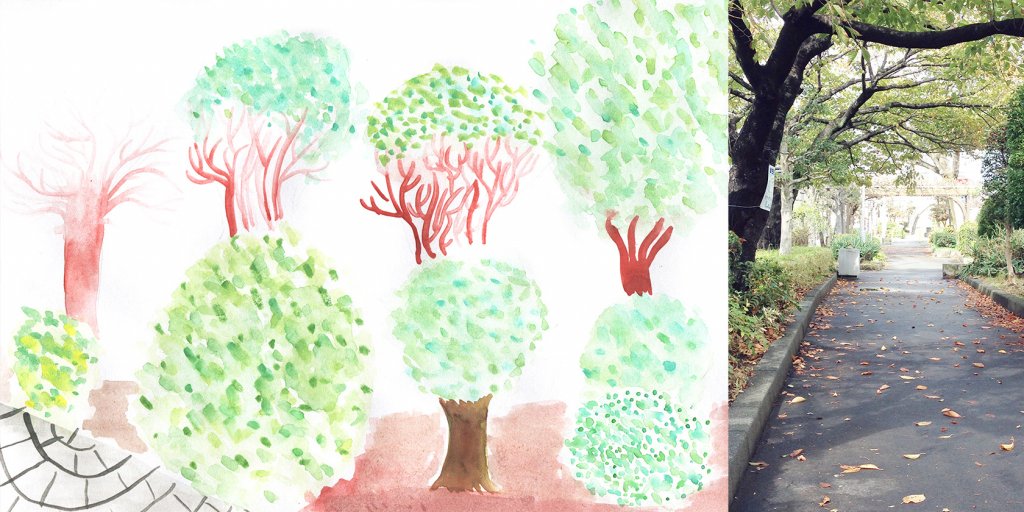

地区ごとに植物の種類や雰囲気がちがう

地区ごとに雰囲気が変わります

地区ごとに雰囲気が変わります

せせらぎもあったり(水はながれていませんでした)

オリーブ・柿・みかんなど…季節ごとに彩る植物

蛇松緑道に点在する「工」のブロック

これ?なんだかわかりますか?

線路の幅を足で測ってます

線路をそのまま埋め込んだ歩道

いろいろなところにアートがあります

いろいろなところにアートがあります

イスに手遊び歌が!

!!こんなところに小人が!!

猫がひょっこり

色々な表情を見せる猫

我入道の渡し船の船頭さん

素敵な笑顔の船頭さん

我入道の渡し船がやってきました

ライフジャケットを来て出発!

港大橋を下から見られます

狩野川が気持ちいい

あゆみ橋の下で下船

浅田実希子「今回の秋の子どもライターの取材&編集では、今まで知ることができなかった様々なことを知れて良かった。冬の子どもライターも楽しみだ。」

佐藤羽音「蛇松緑道は前に一回途中まで歩いたことはあったけど、全部歩いてみたら、意外と長くてびっくりしました。もし、蛇松線が今あったら、鉄道を運転してみて、街並みを見てみたいです。渡し船でも船頭さんが、浅いところは、モーターが使えないから1本の棒で押して進んでいるんだよ、と教えてくれた話が面白かったです。木口さんにも沢山の事を教えてもらって、沼津のことをまた1つ知ることが出来たので、嬉しかったです。」

岸本真理子「わたしは、船頭さんのやさしい対応がやさしくて、取材しやすかったです。色々なことをやさしく教えてくださいました。」

鈴木心春「今回は、蛇松緑道や我入道の渡し船の取材を6人で行ないました。蛇松緑道は、地区ごとに風景や雰囲気が変わることや、大蛇のようにまがりくねった松からその地域の名前がついた事は、とても面白いものだと思いました。明治史料館の木口さんの話もへんしゅうの時、とても役に立ちました。」

渡邉結衣「蛇松線の線路のレールが今も残っているところがすごかった。あとは、せんろのレールを壁の柱にしていたところがユニークな発想だと思いました。」

原賀奏多「木口さんは、笑顔をたやさず、いろんなことをくわしく教えてくれた。このことをわすれずに。良い記事をつくることができた。」

沼津緑道のことを教えてくれた木口さん。

沢山の事を教えてもらって、沼津のことをまた1つ知ることが出来ました。

明治史料館では、たくさんの歴史を知ることができるそうです。

ここにもぜひ行ってみてください。

沼津駅南口から徒歩約10分のところにある「あゆみ橋のりば」から、「沼津港」まで渡し船が往復で運航しています。(のりば案内はこちら)(PDF:374KB)

料金は大人100円、小学生50円。船の定員は12人。しかし、小学生は2人で大人1人分のカウントをしていただけます。

過去の市民ライターの乗船レポートはこちら「情緒いっぱいの川下り!我入道の渡し船」